Hier können Sie mithelfen und Bräuche, Feste, Traditionen aus ihrer Gemeinde/Region hinzufügen. Durch EURE Mithilfe werden die Brauchtumsseiten ständig

erweitert und mit neuen Rubriken versehen.

Von den Hostien zum Waffelgebäck in Basel am oberrheinischen Dreiländereck

Von Albert Spycher-Gautschi

Von den Hostien zum Waffelgebäck in Basel - am oberrheinischen Dreiländereck

„Bricletes“, „brisselets“ oder „Bräzeli“ aus Grossmutters Küche

Längst Opa geworden, widme ich diesen Beitrag meiner aus dem Berner Oberland stammenden Grossmutter, die in den 1940er Jahren für meine Begriffe die besten zur Gruppe der Waffelgebäcke gehörenden „Bräzeli“ backte.

Es waren nicht jene zur Brezelform verschlungenen Salzgebäcke, sondern im „Bräzeli-Yse“ (Brezeleisen) dünn und oblatenförmig, goldgelb und knusprig ausgebackene Köstlichkeiten von unvergleichlichem Duft nach Zucker, Zitrone, Vanille und Butter. Für „Grossmuttis“ Küche war nur der modernste Elektroherd gut genug. Sie bestand aber auf einem Anstellherd mit Holzfeuerung, in dem mit Hilfe eines Zwischenrings ihr Brezeleisen Marke „G+F“ (Giesserei Georg Fischer AG, Schaffhausen) mit Schweizerkreuz, stehender Helvetia, Wilhelm Tell und Steinbock als Motive eingesetzt werden konnte. Zeit meines Lebens versuchte ich erfolglos, Grossmutters Bräzeli im elektrisch betriebenen JURA-Brezeleisen nachzubacken.

Es waren nicht jene zur Brezelform verschlungenen Salzgebäcke, sondern im „Bräzeli-Yse“ (Brezeleisen) dünn und oblatenförmig, goldgelb und knusprig ausgebackene Köstlichkeiten von unvergleichlichem Duft nach Zucker, Zitrone, Vanille und Butter. Für „Grossmuttis“ Küche war nur der modernste Elektroherd gut genug. Sie bestand aber auf einem Anstellherd mit Holzfeuerung, in dem mit Hilfe eines Zwischenrings ihr Brezeleisen Marke „G+F“ (Giesserei Georg Fischer AG, Schaffhausen) mit Schweizerkreuz, stehender Helvetia, Wilhelm Tell und Steinbock als Motive eingesetzt werden konnte. Zeit meines Lebens versuchte ich erfolglos, Grossmutters Bräzeli im elektrisch betriebenen JURA-Brezeleisen nachzubacken.

Hier ist das aufgedruckte Rezept:

„100 g Butter, 250 g Zucker, 3 Eier, 1 Prise Salz, 250g Mehl. Teig 2 Stunden ruhen lassen.“

Die Wörterbücher der französischsprachigen Schweiz erklären das „bricelet“ als kleine, knusprige und krümelnde, gezuckerte oder gesalzene, flache oder zu einer Röhre gerollte Waffel.

Einstmals ein Feiertagsgenuss, sind Bräzeli durch die Angebote von Grossverteilern zum Ganzjahresgebäck geworden. Die etymologische Deutung der in der deutschstämmigem Welschschweiz festgestellten Ausdrücke „bretzly“ (1441) und „brechilly“ (1517) ist schwierig, vielleicht auf das französische Verb „briser“ (zerbrechen) zurückzuführen (01). Mit Gewissheit haben die bricelets den Weg aus dem Fribourgischen in die Deutschschweiz gefunden und sind als „Bräzeli“„Brätzeli“oder „Bretzeli“ beliebt geworden. In Basel ist folgendes um 1747 von Anna Margaretha Müller eilig notiertes

Die Wörterbücher der französischsprachigen Schweiz erklären das „bricelet“ als kleine, knusprige und krümelnde, gezuckerte oder gesalzene, flache oder zu einer Röhre gerollte Waffel.

Einstmals ein Feiertagsgenuss, sind Bräzeli durch die Angebote von Grossverteilern zum Ganzjahresgebäck geworden. Die etymologische Deutung der in der deutschstämmigem Welschschweiz festgestellten Ausdrücke „bretzly“ (1441) und „brechilly“ (1517) ist schwierig, vielleicht auf das französische Verb „briser“ (zerbrechen) zurückzuführen (01). Mit Gewissheit haben die bricelets den Weg aus dem Fribourgischen in die Deutschschweiz gefunden und sind als „Bräzeli“„Brätzeli“oder „Bretzeli“ beliebt geworden. In Basel ist folgendes um 1747 von Anna Margaretha Müller eilig notiertes

Rezept eine Einzelmeldung aus damaliger Zeit (UBBS Mscr. HV 82, S. 31):

„Brätzelein“

Zweÿ Eÿer ein Vierling Anken in die Eÿer (....) Mehl darein gerührt bis es dick ist. Zimmet, Zucker, von einer Zitronen [wohl die Schale] rein geschnitten, und wans man will, Mandlen.“

Als 1908 die 7. Auflage Amalie Schneider-Schlöths „Basler Kochschule“ erschien, hatte der Gasbackofen mit einsetzbaren gusseisernen und mit elektrisch betriebenen Brezeleisen die schmiedeisernen Hippen-, Gofern- und Waffelzangen abgelöst. Anstelle vielfältiger Prägemuster traten nun einfachere standardisierte Ornamente. Amalie Schneider-Schlöth ergänzte Anna Margaretha Müllers Anweisungen mit einer Prise Salz und einer Messerspitze Vanillin (S. 525), und aus dem in Bern erschienen „Kochbuch für den Hauswirtschaftlichen Unterricht“ lernten Generationen von Basler Schulmädchen im Kochunterricht gesalzene Brezeli backen oder mussten das Rezept von der Wandtafel abschreiben (7. Aufl. 1932, S. 134f.):

Als 1908 die 7. Auflage Amalie Schneider-Schlöths „Basler Kochschule“ erschien, hatte der Gasbackofen mit einsetzbaren gusseisernen und mit elektrisch betriebenen Brezeleisen die schmiedeisernen Hippen-, Gofern- und Waffelzangen abgelöst. Anstelle vielfältiger Prägemuster traten nun einfachere standardisierte Ornamente. Amalie Schneider-Schlöth ergänzte Anna Margaretha Müllers Anweisungen mit einer Prise Salz und einer Messerspitze Vanillin (S. 525), und aus dem in Bern erschienen „Kochbuch für den Hauswirtschaftlichen Unterricht“ lernten Generationen von Basler Schulmädchen im Kochunterricht gesalzene Brezeli backen oder mussten das Rezept von der Wandtafel abschreiben (7. Aufl. 1932, S. 134f.):

„Brezeli gesalzen.

150gr Butter, 1 Ei, 1 Löffel Milch, 1 Löffel Kümmel, 1 Löffel Salz, 300 gr Mehl. Die Teigschüssel wird leicht erwärmt und die Butter darin schaumig (weich und glatt) gerührt. Dann werden Ei, Milch, Kümmel und Salz beigegeben und tüchtig verrührt. Das Mehl wird löffelweise in die Masse gerührt und der Teig ½ Stunde ruhen gelassen. Dann wird der Teig zu nussgrossen Kugeln geformt, diese in ein mit Speckschwarte eingefettetes Brezeleisen gelegt und unter Wenden des Eisens beidseitig hellbraun gebacken.“

Die Direktion des Basler Gaswerks gab Mitte des 20. Jh. „Gutzi“-Rezepthefte heraus, um die Hausfrauen an den Gasherd zu locken, wurde aber von der Erfolgsgeschichte der „Kambly-Bretzeli“ aus Trubschachen im Emmental eingeholt. Dort hatte der junge Bäcker-Konditor Oscar R. Kambly das Geschäft seines Lehrmeisters übernommen und sich auf die Herstellung von Emmentaler Bretzeli spezialisiert (Bild 1). „So machte sich Kambly ab 1910 mit dem Musterkoffer auf den Weg, um seine Bretzeli einer stetig wachsenden Kundschaft anzubieten (Zitat)“. Heute gehören die Produkte dieses Familienbetriebs zu den beliebtesten Biscuitmarken der Schweiz (02).

Die Direktion des Basler Gaswerks gab Mitte des 20. Jh. „Gutzi“-Rezepthefte heraus, um die Hausfrauen an den Gasherd zu locken, wurde aber von der Erfolgsgeschichte der „Kambly-Bretzeli“ aus Trubschachen im Emmental eingeholt. Dort hatte der junge Bäcker-Konditor Oscar R. Kambly das Geschäft seines Lehrmeisters übernommen und sich auf die Herstellung von Emmentaler Bretzeli spezialisiert (Bild 1). „So machte sich Kambly ab 1910 mit dem Musterkoffer auf den Weg, um seine Bretzeli einer stetig wachsenden Kundschaft anzubieten (Zitat)“. Heute gehören die Produkte dieses Familienbetriebs zu den beliebtesten Biscuitmarken der Schweiz (02).

Von der geweihten Hostien-Oblate zur Dessert-Oblate

Beim Genuss eines delikaten Bräzeli erinnert sich mancheiner an geruchlos auf der Zunge zergehende „Oblaten“ (03) beziehungsweise „Hostien“ (04) aus ungesäuertem Brotteig bei der Eucharestiefeier im katholischen Gottesdienst. Für deren Herstellung sind schon im 9. Jh. „eine Art breiter Zange mit zwei sich genau deckender, mit eingravierten Formen und Gravuren versehehen runden und viereckigen Platten“ (Zitat) bezeugt (Bild 2). Dass die Hostienbäckerei nicht überall Klosterarbeit war, wird im folgenden Abschnitt anhand der Basler Verhältnisse dargestellt.

Beim Genuss eines delikaten Bräzeli erinnert sich mancheiner an geruchlos auf der Zunge zergehende „Oblaten“ (03) beziehungsweise „Hostien“ (04) aus ungesäuertem Brotteig bei der Eucharestiefeier im katholischen Gottesdienst. Für deren Herstellung sind schon im 9. Jh. „eine Art breiter Zange mit zwei sich genau deckender, mit eingravierten Formen und Gravuren versehehen runden und viereckigen Platten“ (Zitat) bezeugt (Bild 2). Dass die Hostienbäckerei nicht überall Klosterarbeit war, wird im folgenden Abschnitt anhand der Basler Verhältnisse dargestellt.

In den „Benedictiones ad mensas“ (Segnungen der Speisen) des St. Galler Mönchs Ekkehart IV. um das Jahr 1000 nehmen Brotsorten breiten Raum ein. Mit den „oblatas“ sind Hostien gemeint – „Has deus oblatas faciat dulcedine gratas“ (Diese Oblaten möge Gott durch Süsse angenehm machen) und „Azima signetur cruce paschaque commemoretur“ (Das ungesäuerte Brot sei mit dem Kreuze gezeichnet und möge an Ostern [an das Passahfest] erinnern). (05)

Dass der Ausdruck „Oblate“ schon zu Ekkeharts Zeiten auch für gleichnamige Genussmittel stand, geht aus der St. Galler Klostergeschichte hervor. Abt Norpert soll den Brüdern erlaubt haben, am Mittagstisch der Karwoche „vinum et oblatas“ – Wein und Oblaten zu geniessen. So geschah es auch im Domstift Basel des 14. Jh., wo nach opulentem Mahl „oblatis et pomis“ (Oblaten und Obst) den Nachtisch bildeten (06).

Der Zucker war in damaliger Zeit rar und und der kirchlichen und weltlichen Prominenz vorbehalten. Als Süssmittel dienten Honig, Feigen, Meertrauben, Rosinlein und Rosenwasser. Es ist daher nicht anzunehmen, dass die Klosterleute Hostienoblaten mit Christussymbolen zu sich nahmen. Oblaten mussten nicht unbedingt zwischen den heissen Platten eines langgestielten Klemmeisens gebacken werden. Dies zeigt ein Rezept von Meister Hansen des Wirtenberg Koch vom Jahr 1460 (Hsg. Trude Ehlert, Frankfurt a.M. 1996, S. 42:

Dass der Ausdruck „Oblate“ schon zu Ekkeharts Zeiten auch für gleichnamige Genussmittel stand, geht aus der St. Galler Klostergeschichte hervor. Abt Norpert soll den Brüdern erlaubt haben, am Mittagstisch der Karwoche „vinum et oblatas“ – Wein und Oblaten zu geniessen. So geschah es auch im Domstift Basel des 14. Jh., wo nach opulentem Mahl „oblatis et pomis“ (Oblaten und Obst) den Nachtisch bildeten (06).

Der Zucker war in damaliger Zeit rar und und der kirchlichen und weltlichen Prominenz vorbehalten. Als Süssmittel dienten Honig, Feigen, Meertrauben, Rosinlein und Rosenwasser. Es ist daher nicht anzunehmen, dass die Klosterleute Hostienoblaten mit Christussymbolen zu sich nahmen. Oblaten mussten nicht unbedingt zwischen den heissen Platten eines langgestielten Klemmeisens gebacken werden. Dies zeigt ein Rezept von Meister Hansen des Wirtenberg Koch vom Jahr 1460 (Hsg. Trude Ehlert, Frankfurt a.M. 1996, S. 42:

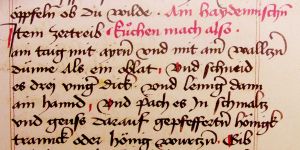

„Ain haydenischen[fremdländischen]Kuchen zu machen.

Zertreibe mit dem Wallholz einen Eierteig so dünn wie eine Oblate. Schneide daraus zwei Finger breite und handlange Stücke. Backe sie im Schmalz und giesse gepfefferten Honigtrank oder Honiggewürz darüber (sinngemässe Transkription)“. (Bild 3)

Zedlers Universal-Lexikon von 1740 widmet den Oblaten mehrere Spalten und beschreibt die Zutaten für eine als Teigunterlage bestimmte Backoblate wie folgt (Bd. 25, Sp. 209):

„Oblatenmehl.

(...) Hat man nun recht schön Weitzen-Mehl, so thut man desselben ein wenig in ein weit und tief Gefäss, giesset rein Wasser dazu, rühret dasselbe wohl mit einem höltzernen Löffel durcheinander, dass nichts dickes oder klümprichtes darinnen bleibe (...).

Walburga Schifflers in Prag erschienens Werk „Die deutsche Hausfrau in der Küche, Speiskammer und im Keller“ von 1837 ergänzt auf S. 198:

„27. Oblat.

Mehl und Wasser zu einem feinen, flüssigen Teige verrührt, wird in einem Eisen, das für dieses Verfahren die erforderliche Form hat, getrocknet.“

Oblaten dieser Art dienen zum Beispiel der Herstellung traditioneller Nürnberger Lebkuchen, wie „Weisse Nürnberger“ oder „Elisenlebkuchen“. 1919 empfahl der Lebkuchenfabrikant Gustav A. Parton den Kleinbetrieben, Oblaten nicht selbst zu fabrizieren, sondern von Oblatenfabriken zu beziehen (07). Trude Ehlert zitiert aus dem „Vollständigen Nürnbergischen Kochbuch“ von 1691 ein Rezept für „Weisse Mandel-Lebküchlein“ aus einem Teig von Mandeln, Zucker, Eiern, Mehl, Zimt, Muskat und Kardamom. Dieser wurde auf Oblaten gestrichen – „so gross als man sie haben will. traget ihn aber nicht zu dick auf, legets auf ein Papier / setztes auf das Blech / und lassets fein gemach bachen“ (08). Mit einer Schokolade-Couverture überzogen, schmecken solche Lebkuchen besonders gut (Bild 4).

Oblaten dieser Art dienen zum Beispiel der Herstellung traditioneller Nürnberger Lebkuchen, wie „Weisse Nürnberger“ oder „Elisenlebkuchen“. 1919 empfahl der Lebkuchenfabrikant Gustav A. Parton den Kleinbetrieben, Oblaten nicht selbst zu fabrizieren, sondern von Oblatenfabriken zu beziehen (07). Trude Ehlert zitiert aus dem „Vollständigen Nürnbergischen Kochbuch“ von 1691 ein Rezept für „Weisse Mandel-Lebküchlein“ aus einem Teig von Mandeln, Zucker, Eiern, Mehl, Zimt, Muskat und Kardamom. Dieser wurde auf Oblaten gestrichen – „so gross als man sie haben will. traget ihn aber nicht zu dick auf, legets auf ein Papier / setztes auf das Blech / und lassets fein gemach bachen“ (08). Mit einer Schokolade-Couverture überzogen, schmecken solche Lebkuchen besonders gut (Bild 4).

Das von Platinus, einem Hofmeister des Papstes Pius II. 1538 verfasste Kochbuch „Von allen Speisen und Gerichten (...)“ enthält auf S. 14 das Rezept für ein Gebäck mit einer Oblate als Unterlage und einer weiteren als Deckel, sogenannte „gefüllte“ oder „gedeckte“ (Bild 5).

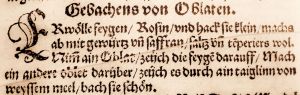

„Gebackenes von Oblaten.

Bringe Feigen und Rosinen zum Wallen. Hacke sie klein, gib Gewürze, Safran sowie Salz dazu und erwärme es wohl. Bestreiche eine Oblate mit dem Gemisch und bedecke es mit einer weiteren Oblate. Ziehe das durch ein Teiglein aus weissem Mehl und backe es schön (sinngemässe Transkription).“

„Solch Oblat ist ein Wohlstand“, vermerkte Balthasar Staindl zu den Gefüllten Oblaten im „Sehr künstlichen und nützlichen Kochbuch“ von 1569 (Hsg. Verlag Stocker, Dietikon 1979, S. 33)“, denn die Füllungen wurden nicht auf Backoblaten gestrichen, sondern auf „gemodelte“ – im Eisen gebackene Oblaten: „Auf das Ort muss mans streichen, das nicht gemodelt ist“, und „streichs auf ein Oblat, das aussen ist und tu ein ander Oblat darüber“.

Dass schliesslich Oblaten in einem Pfannkuchen steckten, erfahren wir aus Marx Rumpolts „Ein new Kochbuch“ (Frankfurt a.M. 1581, S. 169v):

40. Mach ein Teig an von lauter Wein und Mehl / nimm ausgestochen Oblat / tauch sie in den Teig eyn / und wirffs in heisse Butter / so wirt der Oblat fein aufflauffen von dem Teig / gib es warm oder kalt auf ein Tisch / besträws mit Zucker / so ist ein gut Gebackens.“

Von Hostien-Oflaten, Oflatern und süssen Oflaten

Wie bei der Oblate, kommt auch der „Oflate“ oder „Ofleten“ die Doppelbedeutung als Hostie wie auch als Genussmittel zu.

Ein Rechnungsbuch der Dominikanerinnen im Kleinbasler Kloster Klingental enthält Notizen über beträchtliche Mengen grosser und kleiner Oflaten sowie über

Wachs, Kerzen und Öl. Erwähnt wird auch eine Kerzenmacherin, die möglicherweie diese Oflaten im Kloster herstellte.

An Weihnachten 1452 erhielten Priester und Schaffner Oflaten im Wert von 16 Rappen geschenkt. 1454 kosteten „zweÿ tusig und cccc [2400] Oflaten 16 Schillinge“, wozu noch „cc [200] klein Offlaten um 8 Rappen“ kamen. 1461 standen „iiij tusig [4000] Oflaten für 1 Gulden, 3 Schillinge und 4 Rappen“ zu Buch (09). Ob es sich bei den den grossen Exemplaren um Zelebrations-, bei den kleineren um Laienhostien oder aber um Genussmittel gehandelt hatte, muss offen bleiben. Für letztere spricht die geradezu luxusbetonte Lebensweise jener Klosterfrauen. Von den Franziskanermönchen des Barfüsserklosters wissen wir, dass sie sich im Elsässerdorf Sept (heute Seppois-le-Bas und Seppois-le-Haut) eindeckten – 1461 nach dem Bartholomäustag (24. August) für 8 Rappen, und an der Fastnacht 1478 für 1 Gulden. Am Freitag vor Palmsonntag gleichen Jahres bezahlte man „dem heren von Sept“ 10 Rappen für je „ij c [200] grosse und kleine Oflatten.“(10) In den Büchern des Basler Spitals erscheint auf den St. Philipp- und Jacobi-Tag 1488

(2. September) erstmals eine Ausgabe von 4 Rappen namentlich für einen Hostienkauf, der aus Ablass-Einkünften bestritten wurde. Die Küsterin des Basler Klosters Sancta Maria Magdalena an den Steinen gab anno 1513 an Mariae Geburt (8. September) drei Schillinge für Hostien aus (11).

An Weihnachten 1452 erhielten Priester und Schaffner Oflaten im Wert von 16 Rappen geschenkt. 1454 kosteten „zweÿ tusig und cccc [2400] Oflaten 16 Schillinge“, wozu noch „cc [200] klein Offlaten um 8 Rappen“ kamen. 1461 standen „iiij tusig [4000] Oflaten für 1 Gulden, 3 Schillinge und 4 Rappen“ zu Buch (09). Ob es sich bei den den grossen Exemplaren um Zelebrations-, bei den kleineren um Laienhostien oder aber um Genussmittel gehandelt hatte, muss offen bleiben. Für letztere spricht die geradezu luxusbetonte Lebensweise jener Klosterfrauen. Von den Franziskanermönchen des Barfüsserklosters wissen wir, dass sie sich im Elsässerdorf Sept (heute Seppois-le-Bas und Seppois-le-Haut) eindeckten – 1461 nach dem Bartholomäustag (24. August) für 8 Rappen, und an der Fastnacht 1478 für 1 Gulden. Am Freitag vor Palmsonntag gleichen Jahres bezahlte man „dem heren von Sept“ 10 Rappen für je „ij c [200] grosse und kleine Oflatten.“(10) In den Büchern des Basler Spitals erscheint auf den St. Philipp- und Jacobi-Tag 1488

(2. September) erstmals eine Ausgabe von 4 Rappen namentlich für einen Hostienkauf, der aus Ablass-Einkünften bestritten wurde. Die Küsterin des Basler Klosters Sancta Maria Magdalena an den Steinen gab anno 1513 an Mariae Geburt (8. September) drei Schillinge für Hostien aus (11).

Wie der Basler Chronist Paul Koelner (1878-1960) festhielt, waren die wenigen „Oflater“ (Oflatenbäcker) im 14. Jh. zusammen mit den Lebküchlern Angehörige der Krämerzunft zu Safran – 1358 Hannemann Eger von Strassburg und 1374 Uelli Kuechler der Oflater. Die Steuerlisten der Kirchgemeinde St. Martin verzeichnet eine namenlose „Oflaterin“. Paulus der Oflater sei so arm gewesen, dass er sich nicht in die Zunft einkaufen konnte. Koelners Ansicht, die Oflater seien in erster Linie Hersteller von „Opferbrot zum Gebrauch beim Abendmahl“ gewesen, wird durch eine zeitgenössische Meldung im Idiotikon gestützt, wonach andernorts der Priester oder der Küster neben dem Messwein immer „Offlaten“ bereit haben solle (12).

Im Vorfeld der Reformation schienen die Vorschriften für das Ritual der Eucharistiefeier im „Ceremoniale Basiliensis Episcopatus“ des Domkaplans Hieronymus Birlinger von 1517 missachtet worden sein (13). Spitalpfarrer Wolfgang Wissenburg begann um 1522 die Messe deutsch zu lesen und forderte, dass das Abendmahl nicht nur der Geistlichkeit, sondern allen Gläubigen zugänglich gemacht werde. Unter Leutpriester Peter Frabenburger wurde der Messwein stehen gelassen und „von jungen bueben ausgesoffen“. Jaeclin Ymelin, Pfarrer zu St. Elisabethen, habe das Abendmahlbrot in den Ärmel gesteckt und Kranke in der Stadt damit versehen. Am 2. Oktober 1642 fand der erste Gottesdienst mit dem Brauch des Brotbrechens mit gewöhnlichem Fladenbrot statt (14).

Im Vorfeld der Reformation schienen die Vorschriften für das Ritual der Eucharistiefeier im „Ceremoniale Basiliensis Episcopatus“ des Domkaplans Hieronymus Birlinger von 1517 missachtet worden sein (13). Spitalpfarrer Wolfgang Wissenburg begann um 1522 die Messe deutsch zu lesen und forderte, dass das Abendmahl nicht nur der Geistlichkeit, sondern allen Gläubigen zugänglich gemacht werde. Unter Leutpriester Peter Frabenburger wurde der Messwein stehen gelassen und „von jungen bueben ausgesoffen“. Jaeclin Ymelin, Pfarrer zu St. Elisabethen, habe das Abendmahlbrot in den Ärmel gesteckt und Kranke in der Stadt damit versehen. Am 2. Oktober 1642 fand der erste Gottesdienst mit dem Brauch des Brotbrechens mit gewöhnlichem Fladenbrot statt (14).

Die spärlich vorhandenen Oflatenrezepte entsprechen jenen der gefüllten und gedeckten Oblaten.

Die „Gefülten Offlaten“ der Basler Stadtarztgattin Magdalena Platter von 1592 (UBBS Mscr. J I 8, S. 43v) wie auch die gleichnamigen im „Köstlich new Kochbuch“ der Anna Wecker (Amberg 1598, S. 71), Gattin des aus Basel stammenden Stadtarztes von Colmar, erinnern an Rezeptanweisungen Rumpolts und Staindls. Hauptsache, dass der Teig „fast [sehr] trucken und Papier dün gewället“ war. Bei Anna Wecker bestand das Teiglein aus Feigen, Weinbeeren, Birnen, Äpfeln, süssem Gewürz und klein gestossenem Zimt. Das Oflaten-Rezept im „Kochbuch sowohl für geistliche als auch weltliche grössere und geringere Haushaltungen“ des Abtes Bernhardin Buchinger aus dem im Elsässer Jura gelegenen Kloster Lucelle (Molsheim 1671) beruhte auf Strauben- und Hippenarten – zumeist in ausgelassener Butter schwimmend gebackene Pfannkuchen:

„647. Oflaten-Teyg / wird wie ein Strüblin-Teyg von gutem Mehl / law Milch oder Wasser / wenig zerlassen Schmalz / Salz / etlichen Eyern / Imber / Pfeffer angemacht / hernach bacht mans wie Hippen / und wickelts umb / oder nicht.“

Hippen – eine „arme War“

Abt Buchingers „für viel Leut, die täglich am füglichsten abgespeist werden“ bestimmte Kochbuch baut uns die Brücke zu den „Hippen“, deren Wort- und Sachgeschichte sich im Dunkel des Mittelalters verliert. Der Lexikograph Matthias Lexer fand die aus dem Mittelhochdeutschen stammenden Begriffe „hiepen“ und „hipelîn“ in Fastnachtsspielen des 15. Jh. Kluges etymologisches Wörterbuch führt das Stichwort „Hippe“ als Bezeichnung für Schneidewerkzeuge und nimmt nicht Bezug auf das gleichnamige Gebäck (15).

In der frühneuzeitlichen Literatur galten die Erzeugnisse der Hippenbäcker als „arme Ware“; die „Hippenträger“ oder „Hippenbuben“ waren in Verruf, so zum Beispiel in Thomas Murners Narrenbeschwörung von 1512: „Hurenwirt und Würfelträger, Hippenbuben, Lügensager der syn frow einen andern lasst und falsche Spiel getrieben hat.“(16) Der aus Schaffhausen stammende Strassburger Prediger Johann Geiler von Keisersperg (1445-1510) hielt den Gläubigen einen „Wannenkrämer“ mit Krallenfüssen vor Augen, der den Leuten Billigware andrehte (Bild 6) – „das seind oflatenrörli huppen / das ist eine arme War / es ist ein wenig mel und ein wenig honnig / es ist ein wenig süss in dem Mund“. (17) In ähnliche Richtung zielt die Bildlegende zur Hippenträgerin in David Herrlibergers Zürcherischen Ausruf-Bildern von 1748 (Bild 7): „Hüp! Wer nichts hat als den leeren Schein, Der wird wie unsre Hüpen sein.“(18)

In der frühneuzeitlichen Literatur galten die Erzeugnisse der Hippenbäcker als „arme Ware“; die „Hippenträger“ oder „Hippenbuben“ waren in Verruf, so zum Beispiel in Thomas Murners Narrenbeschwörung von 1512: „Hurenwirt und Würfelträger, Hippenbuben, Lügensager der syn frow einen andern lasst und falsche Spiel getrieben hat.“(16) Der aus Schaffhausen stammende Strassburger Prediger Johann Geiler von Keisersperg (1445-1510) hielt den Gläubigen einen „Wannenkrämer“ mit Krallenfüssen vor Augen, der den Leuten Billigware andrehte (Bild 6) – „das seind oflatenrörli huppen / das ist eine arme War / es ist ein wenig mel und ein wenig honnig / es ist ein wenig süss in dem Mund“. (17) In ähnliche Richtung zielt die Bildlegende zur Hippenträgerin in David Herrlibergers Zürcherischen Ausruf-Bildern von 1748 (Bild 7): „Hüp! Wer nichts hat als den leeren Schein, Der wird wie unsre Hüpen sein.“(18)

Basler Zunftherren genossen bei ihren Festmählern bis ins 15./16. Jh. hinein Obst und Käse zum Nachtisch, bekamen jedoch mit der Zeit Lust auf Süsses. In der Mahlzeitenrechnung der Weinleutenzunft vom 30.5.1651 sind erstmals Hippen verzeichnet. Am 22.2.1699 kamen auf der Webernzunft 12 Dutzend Schenkelein und 2 ½ Dutzend Hippen zu Tisch, und am Dreikönigstag 1712 verspiesen die Vorgesetzten der Gerbernzunft je 3 Platten Haselnüsse, Schenkelein und Hippen (19). In der elsässischen Nachbarstadt Mülhausen (Mulhouse) protokollierten die Waisenvögte am 30.3.1780 nach einer Erbschafts-Inventur ein Essen mit gebackenen Karpfen, kalten Pasteten, Eiern auf Lattichsalat, Hippen, gutem altem Wein und Brot (20).

Hippen sind im Prinzip Oflaten, die nach dem Backvorgang über einen Rundstab oder ein Wallholz gelegt, zu einem Röhrchen gewickelt oder zu einer Spitztüte (Cornet) geformt wurden. So entstanden laut Kochbuch der Sabina Welserin von 1553 (Hsg. Stopp Hugo, Heidelberg 1980, S. 146) Hohlhippen „Zuckerin holliplein“ und „klaine holliplein“, wobei schon der Teig als „Hohlhipplein“ bezeichnet wurde. Die kleineren gingen so:

„190. Kleine Hohlhippen backen. Nehmt Weizenmehl vom besten, das ihr bekommen könnt, je nachdem wieviel ihr gern machen wollt, und tut etwas Wasser, Zucker und Pfeffer daran. Lasst auch etwas Butter in einem Pfännchen zergehen und giesst sie auch daran, aber sie soll nicht heiss sein, sondern so, dass sie bald wieder fest werden will, dann lösen sich die Hohlhippen umso leichter vom Eisen. Und macht den Teig ungefähr in der Dicke von Straubenteig. Ihr sollt auch Rosenwasser hineingiessen. Und backt sie im Eisen. Fettet das Eisen mit Butter (wörtliche Transkription)“.

Das Hippenrezept aus dem Kloster Lucelle gleicht jenem der Sabina Welserin, schliesst aber mit

Empfehlungen für ein erfolgreiches Backen:“Das Eysen soll man nicht zu heiss machen / und ehe man die ersten Hippen bacht / mit einem Federlin in Schmaltz gedunckt salben / hernach den Teig mit einem Löffelin / doch nicht zuviel / damit es nicht zum Eysen heraus bache / aufschütten / man

wickelts ehe mans vom Eysen nimmt / um ein Wahl-Holtz (...)“.

Das Kochbuch der Augusta Wiennerin von 1791 (Hsg. Lutz Waldemar, Lörrach 1998, S. 34) verlangt für die Hippen

„1 Stücklein Butter ohngefehr so gross als eine Welsche Nuss.“ Die Mülhauser Pfarrerswitwe Margarethe Spoerlin betonte in ihrem „Oberrheinischen Kochbuch“ (4. Aufl., Mülhausen 1827, S. 321: „Der Teig muss in der Dicke seyn, dass er vom Löffel fällt“. Die Hausangestellte Nanette Müller schliesslich, deren Rezeptheft von 1830 den Weg von St. Gallen über Zürich auf einen Flohmarkt in Basel fand, rät uns: „Macht den Teig von der Dicke eines Flädleinteiges, lasst das Eysen warm werden, bestreicht es mit einer Speckschwarte, gebt einen Esslöffel voll Teig in die Mitte des Eysens, drückt es schnell zusammen, u. backt es langsam.“

Das Kochbuch der Augusta Wiennerin von 1791 (Hsg. Lutz Waldemar, Lörrach 1998, S. 34) verlangt für die Hippen

„1 Stücklein Butter ohngefehr so gross als eine Welsche Nuss.“ Die Mülhauser Pfarrerswitwe Margarethe Spoerlin betonte in ihrem „Oberrheinischen Kochbuch“ (4. Aufl., Mülhausen 1827, S. 321: „Der Teig muss in der Dicke seyn, dass er vom Löffel fällt“. Die Hausangestellte Nanette Müller schliesslich, deren Rezeptheft von 1830 den Weg von St. Gallen über Zürich auf einen Flohmarkt in Basel fand, rät uns: „Macht den Teig von der Dicke eines Flädleinteiges, lasst das Eysen warm werden, bestreicht es mit einer Speckschwarte, gebt einen Esslöffel voll Teig in die Mitte des Eysens, drückt es schnell zusammen, u. backt es langsam.“

Stellvertretend für die rezeptfreudige Basler Frauenwelt des 19. Jh. eine Anleitung aus der „Basler Kochschule“ 1909 von Amalie Schneider-Schlöth, S. 525:

„1616. Hippen (Gauffrettes):

125 bis 200 Gr. süsse Butter, 125 Gr feiner, gestossener Zucker, 4 Eier, etwas Zimmt und Citronenschale, 250 Gr. Mehl. – Die Butter wird schaumig gerührt, dann wird der Zucker, die Eier, der Zimmt und Citronenschale beigefügt und alles während 20 Minuten schaumig gerührt. Nun wird das Mehl darunter gemischt. Dann wird das Hippeneisen heiss gemacht, ein Kaffeelöffel voll von der Masse hineingeleert, das Eisen zugeklappt, die Hippe auf ruhigem Feuer auf beiden Seiten hübsch hellbraun gebacken, aus dem Eisen genommen und schnell über ein dünnes Holz gebogen. Diese Masse gibt 60 bis 80 Stück. Die Hippen werden an einem trockenen Orte, womöglich in Blechbüchsen, aufbewahrt.“

In Basel warben Hippenbäcker in den November- und Dezembernummern der „Wöchentlichen Nachrichten aus dem Berichthaus“ für ihre Erzeugnisse, so am 10.12.1767 Frau Catharina Reber hinter St. Andreas für „Extra gute Zucker-Hüppen“. Obwohl die Eisengasse eine Baustelle war und das nahe Rheintor mit dem „Lällenkönig“ vor dem Abbruch stand, waren 1839 in No. 1545 „sehr mürbe Hippen und auf Bestellung Waffeln zu haben“. Mit der Zeit kamen Zürcher Hüppen in Mode: F. Schwarz an der Streitgasse inserierte im Tagblatt der Stadt Basel vom 4.12.1891 „extra gute Zürcher Hippen, Rahm-Gofferen und kleine Mandelwaffeln“. Heute konkurrieren im Raum Zürich mehrere Herstellerfirmen. Hervorgehoben seien die von einem Familienbetrieb seit 1928 fabrizierten „Gottlieber Hüppen“ aus der Gemeinde Gottlieben am thurgauischen Hochrhein (Bild 8), und unlängst brachte das Basler „Läckerli-Huus“ feine „Basler flutes“ in den Handel.

Gaufres, Gofern und Waffeln

Amalie Schneider-Schlöths in Klammer gesetzter Ausdruck „Gauffrettes“ ist laut Trésor de la langue française der Plural-Diminuitiv für das französische „Gaufre“ (zu Deutsch „Waffel“) in der Doppelbedeutung als Bienenwabe wie auch als eisengebackener kleiner Kuchen mit wabenartiger Struktur.

Kluge fasst die Erklärungen etymologischer Wörterbücher so zusammen: Waffel ist aus dem nieder- und mittelniederländischen „wafel“ bzw. „wäfer“ übernommen und in die romanischen Sprachen – auch als „gaufre“ - entlehnt worden. Der Ausdruck „gaufrier“ bezeichnet sowohl den Beruf des Herstellers als auch das Eisen, das er zum Backen verwendet (21). Die Suche nach frühen Rezepten führte zum anonymen Haushaltratgeber „Le Menagier de Paris“ vom Jahr 1393 (Internet: The Project Gutenberg eBook). Von „4 manières de faire des gaufres“ übersetzen wir Variante I (sinngemässe Transkription):

Kluge fasst die Erklärungen etymologischer Wörterbücher so zusammen: Waffel ist aus dem nieder- und mittelniederländischen „wafel“ bzw. „wäfer“ übernommen und in die romanischen Sprachen – auch als „gaufre“ - entlehnt worden. Der Ausdruck „gaufrier“ bezeichnet sowohl den Beruf des Herstellers als auch das Eisen, das er zum Backen verwendet (21). Die Suche nach frühen Rezepten führte zum anonymen Haushaltratgeber „Le Menagier de Paris“ vom Jahr 1393 (Internet: The Project Gutenberg eBook). Von „4 manières de faire des gaufres“ übersetzen wir Variante I (sinngemässe Transkription):

„Schlage Eier in eine Schüssel, salze und giesse Wein und Mehl dazu. Nun fülle sorgsam beide Teile des Eisens mit diesem Teig, nicht dicker als eine Käserinde. Schliesse das Eisen und backe von beiden Seiten. Wenn sich der Teig nicht leicht vom Eisen löst, reibe es mit einem in Öl oder Fett getränkten Lappen aus.“

Die ebenfalls unbekannte Urheberschaft des Fachbuchs „Le pâstissier françois“ (Paris 1653, S. 144) greift die Voschläge aus dem „Menagier“ mit weiteren Angaben auf, zum Beispiel „3 Eier, ¼ Pfund Zucker zu Puder gestossen, ¼ Pfund Weissmehl oder ein wenig mehr, die Hälfte von ¼ Pfund ungesalzener Butter, eventuell ein wenig Zucker und Mehl zur Verdickung des Teigs“. Bei Anna Wecker finden wir auf S. 53 die Verdeutschung – „gaufres“ werden zu „Goffern“ (sinngemässe Transkription):

„Ein ander Form Goffern oder Eisenküchlein.

Nimm klein gestossene Mandeln, soviel du willst, und zerklopfte Eier dazu – am besten Eigelb, und mache es nicht zu dünn. Zu einem Vierling Mandeln genügen vier oder fünf Dotter. Gib nun wohlriechendes Rosenwasser und gleichschwer Zucker hinzu. Wirke einen Teig mit schönem Mehl, sodass er sich auswallen lässt. Walle ihn in der Grösse des Goffereisens. Wenn dieses heiss ist, salbe es mit einer in Mandelöl getränkten Feder. Lege den gewallten Teig darauf. Drücke das Eisen zu und lass gemächlich über kleinem Feuer backen. Oder stelle das Eisen nur gegen das Feuer, wenn du meinst, es sei auf einer Seite genug. Nimm die Goffer heraus und lege eine andere auf. Lass sie nicht zu braun werden. Du kannst sie bis zu einem halben Jahr behalten.“

In Basler Archivakten des 16./17. Jh. mischte sich unter das Hippengebäck der Gebäckname „Gofern“ auch als „Gofferen“, „Guffere“ oder „Gufere“. Zu deren Herstellung waren laut Donnerstags-Wochenblättlein vom 8. 12.1739 „Gofferen-Eisen auf der Eisengass bey Herrn Jacob Brenner in billichem Preis zu haben“.

Die Klostergutsverwalter zu St. Alban hatten zwischen 1594 und 1615 verschiedentlich „gofferen und keuchlin“genossen. Zu St. Clara beliebten anno 1628 „gewahlte küechlein, gebratene Lebkuchen und goffern“, 1651 „Streublin, Hurenschenkelein, Nürrenberger Lebküchlein, Spanischbrot und Goffern“. Auch die Zunftherren schlossen sich der Neumodigkeit an. Die Rechnungsbücher der Safranzunft weisen am 18. 6.1592 „Hüpen und Gofferen für 71 Mann“ aus. Zuweilen brauchte man bis zu 16 Dutzend aufs Mal. Ende des 17. Jahrhunderts verschwanden die Gofern aus den Mahlzeitenrechnungen der Rebleutenzunft. Die Herren Vorgesetzten bevorzugten nun Lebküchlein, die sich in den folgenden Jahrzehnten zum „Basler Leckerli“ entwickelten. Mülhausens Zunftregime stand kurz vor dem Erliegen, als die Waisenvögte am 3. 3.1795 ein Amtsgeschäft im Wirtshaus „zur Taube“ abschlossen. Es gab Rindsfilet, einen Hasen, Kalbsragout, Spanferkel, Gerste, Käse, Mandeln sowie Goffern und Hippen zum guten alten Wein (22).

Die Klostergutsverwalter zu St. Alban hatten zwischen 1594 und 1615 verschiedentlich „gofferen und keuchlin“genossen. Zu St. Clara beliebten anno 1628 „gewahlte küechlein, gebratene Lebkuchen und goffern“, 1651 „Streublin, Hurenschenkelein, Nürrenberger Lebküchlein, Spanischbrot und Goffern“. Auch die Zunftherren schlossen sich der Neumodigkeit an. Die Rechnungsbücher der Safranzunft weisen am 18. 6.1592 „Hüpen und Gofferen für 71 Mann“ aus. Zuweilen brauchte man bis zu 16 Dutzend aufs Mal. Ende des 17. Jahrhunderts verschwanden die Gofern aus den Mahlzeitenrechnungen der Rebleutenzunft. Die Herren Vorgesetzten bevorzugten nun Lebküchlein, die sich in den folgenden Jahrzehnten zum „Basler Leckerli“ entwickelten. Mülhausens Zunftregime stand kurz vor dem Erliegen, als die Waisenvögte am 3. 3.1795 ein Amtsgeschäft im Wirtshaus „zur Taube“ abschlossen. Es gab Rindsfilet, einen Hasen, Kalbsragout, Spanferkel, Gerste, Käse, Mandeln sowie Goffern und Hippen zum guten alten Wein (22).

Ein paar Gassen weiter machte Margarethe Spoerlin aus 2 Pfund Weissmehl, 1 Pfund frischer Butter, 180 Gramm Zucker und gut 2 Litern Milch 10 Dutzend Gofern, die sich an einem warmen Ort 3 bis 4 Wochen aufbewahren liessen (S. 319):

„45. Mandeln-Gofern.

Nimm 2 ganze Eyer / und das Gelbe von 2 andern Eyern / einen Schoppen süssen Rahm oder Sahne / ein Viertelpfund abgebrühte und fein gestossene Mandeln, ein Viertelpfund gesiebten Zucker und ein Viertelpfund Mehl. Rühre alles wohl durcheinander, backe es im Gofern-Eisen, und drücke dann die Gofern über ein Wallholz [wie die Milchrahm-Gofern]. Man giebt sie auch warm auf den Tisch.“

Waren schon die Hippen-, Ofleten-, -Streublein- und Gofernrezepte bei Abt Bernhardin Buchinger kaum voneinander zu unterscheiden, galt dies 1796 auch bei den Hippen- und Gofernteigen der Baslerin Anna Maria Faesch (UBBS, Mscr. HV 83). Ihr Eisen war je nach Verwendung ein Hippen- oder Goferneisen:

„Ein Hippen oder Guferen Teig.

Man nimmt warme Milch, thut frischen Anken drin, wan er auf dem Feuer vergangen ein wenig Milch drin. Wan es ein wenig aufgegangen in ein Becky geschüttet. Thut geriebene Muskatnuss, Pfeffer, ein wenig Salz, Zimmet, Zucker darin bis es dich gut dünkt. Rühre schön Mehl darunter bis der Teig dick genug ist. Man kann auch zuerst die Prob machen (...)

Wie Albert Burckhardt-Finsler schreibt, hatte in unserer Gegend jede gut situierte Familie ihr besonderes Oflaten- oder Waffeleisen (Bild 9), von denen eine ansehnliche Zahl ins Historische Museum Basel gelangten. Auf den Versuch, solche Geräte hier aufgeführten Personennamen zuzuordnen, musste im Rahmen dieser Arbeit verzichtet werden (23).

Der Gebäckname „Waffel“ fiel mir erstmals in Marx Rumpolts „Ein new Kochbuch“ (Frankfurt 1581, Nrn. 63-68) auf. Bei den kurz gefassten Rezepten kam es auf die Verwendung von „guter Meybutter“ an - aus der Milch von Kühen, die auf der Weide frisches Gras frassen. Ansonsten genügte ein Hippenteig mit gewöhnlicher Milch, Rosenwasser, Zucker und Eidottern. Heutzutage fragt man in der Südelsässer Metropole Mulhouse vergeblich nach „Mülhauser Waffeln“. So empfahl sie Margarethe Spoerlin auf S. 320:

„Nimm ein Pfund gute frische Butter, 2 Pfund schönes Weissmehl, 16 frische Eyer und 2 Messerspitzen voll Salz. Thue die Butter in einer Pfanne aufs Feuer, und rühre darin, bis sie zergangen ist. Hernach mache auch die Milch lauwarm, und rühre das Mehl damit zart an. Die Eyer (....) rühre eins nach dem andern in den Teig (....). Nimm 2 Löffel voll gute dicke Bierhefe, thue ein wenig warme Milch darein, und zerrühre sie wohl mit dem Teig.

Der Waffelnteig muss so dick sein, als ein Wasser-Straubenteig (.....) Man stellt ihn dann an einen warmen Ort, und lässt ihn eine gute Hand hoch aufgehen (....) Von so vielem Teig, als angezeigt ist, giebt es 24 bis 26 Waffeln.“

Der Waffelnteig muss so dick sein, als ein Wasser-Straubenteig (.....) Man stellt ihn dann an einen warmen Ort, und lässt ihn eine gute Hand hoch aufgehen (....) Von so vielem Teig, als angezeigt ist, giebt es 24 bis 26 Waffeln.“

Waffeln sind in Basler Rezeptnachlässen reichlich vertreten und sind zur Hauptsache mehr oder weniger identische Zimt- oder Rahmwaffeln, so in den Familien Schorndorff, Weitnauer, Pack, Respinger, Burckhardt, Falkeysen und andern. Wenn anderswo das Eisen mit einer Speckschwarte

oder mit einem bebutterten Federlein ausgestrichen wurde, hatte Valeria Huber 1773 ihren eigenen Trick (StABS, PA 183):

„Wafflen.

Dreÿ Löffel Mehl 6 Löffel Raum [Rahm] geschwungen. 1 Löffel Zucker. Mache einen Teig daraus, wann das Eisen heiss so schmier es wohl mit einem Stücklein süssen Anken in ein Tüchlein gebunden, alsdann thue von dem Teig darin und kehre das Eisen um, ehe du es auf das Feuer zum Backen thust.“

Handtellergrosse, etwas fade und pampige Waffeln oder Gaufres samt Puderzucker am Revers sind auf Jahr- und Weihnachtsmärkten nicht wegzudenken (Bilder 10, 11) und erinnern an die sarkastische Bemerkung jenes Strassburger Münsterpredigers – „es ist ein wenig süss in dem Mund“. Omnipräsente Ganzjahresartikel sind die „Kägi-Frets“ der seit 1934 im toggenburgischen Lichtensteig ansässigen Kägi Söhne AG, (Bild 12) und seit 1905 die „Jura-Waffeln“ von Wernli (seit 2008 Hug AG) im solothurnischen Trimbach. Wenn man Glück hat, leben zuweilen an südelsässischen Flohmärkten und Dorffesten alte Zeiten wieder auf, wenn ein „Gaufrier“ auftaucht und an drei altertümlichen Waffel-Backöfen gleichzeitig alle Hände voll zu tun hat (Bilder 13, 14).

Anmerkungen, verwendete Literatur: (in Klammern gesetzte Zahlen 01-23):

(01) Thibault André u. Knecht Pierre: Dictionnaire de la Suisse Romande, Carouge 2004, S. 177f;

Div. Autoren: Glossaire des patois de la Suisse romande, Bd. 2, Neuchâtel 1934, S. 770.

(02) Kambly-Kallen Ursula: Das Kambly-Bretzeli, Bern 2008.

(03) Wörterbuch der

(schweizerdeutschen Sprache (Idiotikon) Bd. 1, Sp. 54; Grimms Deutsches Wörterbuch (Grimm)

Bd. 7, Sp. 1109f.; Seifert Oliver (Hsg.): Panis angelorum – das Brot der Engel, Ostfildern 2004,

S. 70, 553.

(04) ) Lexikon für Theologie und Kir che, Bd. 5, Freiburg i.Br. 1996, Sp. 289f.,

Braun Joseph: Das christliche Altargerät in seinem Sinn und Enwicklung, München 1932,

S. 454; Währen Max: Zur Geschichte der Hostienbävckerei, in: Siefert, S. 12/13;

(05) Schulz

Anne: Essen und Trinken im Mittelalter (1000-1030) Berlin 2001, S. 594f.

(06) Egli Johannes:

Der Liber benedictionum Ekkeharts IV., in: Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte St. Gallen

31(1909) S. 282f.; Wackernagel Rudolf (Hsg.): Beschreibung des Basler Münsters und seiner

Umgebung von Christian Wurstisen, SA aus Beiträge zur vaterländischen Geschichte Basel

12(1888), S. 509.

(07) Parton Gustav A.: Die Lebkuchen-Fabrikation im Gross- und Kleinbetrieb,

2. Aufl., Nordhausen 1919, S. 54.

(08) Ehlert Trude: Geschichte des Nürnberger Lebkuchens, in:

Mitteilungen des Vereins für die Geschichte der Stadt Nürnberg, 52(1963-64) S. 519.

(09) ) Staatsarchiv Basel-Stadt (StABS) Klosterarchiv Klingental, Ausgaben N, S. 240v.; 244r., 72r,

113r, 114r, 176r.

(10) StABS, Klosterarchiv Barfüsser, J 1, S. 40r, 75v.

(11) ) StABS, Spitalausgaben

1488; Klosterarchiv Maria Magdalena, KK 1.

(12) ) Schönberg Gustav: Finanzverhältnisse der Stadt

Basel im XIV. und XV. Jahrhundert, Tübingen 1879, S. 544; Koelner Paul: Die Safranzunft zu

Basel, Basel 1935, S. 130; Idiotikon, Bd 2, Dp. 115.

(13) Hieronimus Konrad W.: Das Hochstift

Basel im ausgehenden Mittelalter, Basel 1938, S. 131ff.

(14) Die anonyme Chronik aus der

Reformationszeit 1521-1526, in: Basler Chroniken, Bd. 7, Leipzig 1915, S. 274f.

(15) Lexer

Mathias: Mittelhochdeutsches Wörterbuch, Bd. 1, Leipzig 1872, Sp. 1302; Grimm, Bd. 4.2. S. 418;

Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 25. Aufl. Berlin 2011, S. 418.

(16) Spamer M.: Thomas Murner Narrenbeschwörung (1512), Berlin 1926, S. 181

(17) Johann

Geiler von Keisersperg: Die Brösamlein Doktor Keiserspergs, uffgelesen von Frater Johann Paulin,

Strassburg 1517, S. 109.

(18) Faksimile-Ausgabe Securitas AG, Schweiz. Bewachungsgesellschaft,

o.J. 1961-1969.

(19) StABS, Zunftarchive Weinleuten E 7; Weben, Ausgaben; Gerbern 63.

(20) s municipales de Mulhouse, Sign. VIII K 9; Spycher Albert: Das Oberrheinische Kochbuch (1811), in: Schweiz. Archiv für Volkskunde, 108(2012) H. 2.

(21) Trésor de la langue

française. Bd. 9, Paris 1981, S. 127f.; Kluge, S. 966.

(22) StABS, Klosterarchive St. Alban CC 3, St. Clara Q 2, Zunftarchive Safran, Kuchibuch III, S. 174; Rebleuten, Ausgaben I-III; Archives

municipales, wie Anm. 20.

(23) Burckhrdt-Finsler Alhert: Die Ofleten- und Waffeleisen des Historischen Museums, in. Jahresberichte des Vereins für das Historische Museum, Basel 1896.

Man beachte auch die Beiträge über Waffeln, Hippen und Bretzeli des Vereins Kulinarisches Erbe der Schweiz im Internet.

-

Bildlegenden:

- Kambly-Brezeldose aus der Gründerzeit.

- Hostieneisen mit Christus-Symbolen, 17. Jh. , Augustinermuseum Rattenberg (Tirol).

- Ein „heidnischer Kuchen“ des Meister Hansen von 1460.

- Nürnberger Elisenlebkuchen.

- Ein Gebackenes von Oblaten um 1538.

- Ein Wannenkrämer, wie ihn sich Johann Geiler von Keisersperg vorstellte.

- „Hüp!“ – Händlerruf einer Zürcher Hüppenträgerin, 18. Jh.

- Gottlieber Hippen.

- Waffeleisen inmitten von Gartenwerkzeug auf einem Flohmarkt.

- Christkindmarkt in Basel: Mit Puderzucker? – Viel Puderzucker, bitte.

- Advent-Seligkeit.

- Kägi-fret-Waffeln.

- Gaufrier am Dorffest des Sundgaudorfs Oltingue...

- .... und sein Produkt

Bildnachweis:

Kambly AG, Trubschachen (1), Augustinermuseum Rattenberg (2); Verfasser mit Bewilligung

der Universitätsbibliothek Basel (3, 5, 6), Lebkuchen-Schmitt GmbH & Co. KG, Nürnberg (4), Aufnahmen des Verfassers (7-14).

Dank:

Der Verfasser dankt Frau Dr. Margret Rippert (Historischen Museum Basel) und Frau Dr. Sara Janner (Universitätsbibliothek Basel) für die Bereitstellung von Rezeptmaterial und für Lesehilfen.

Mit freundlicher Unterstützung von Albert Spycher-Gautschi

Titel: Von den Hostien zum Waffelgebäck in Basel am oberrheinischen Dreiländereck

Autor: Albert Spycher-Gautschi

Copyright: © by Albert Spycher-Gautschi

gepostet von Albert Spycher-Gautschi am:

Date: 20.08.2015

→ Alle Beiträge von Albert Spycher-Gautschi auf den Feiertags- und Brauchtumsseiten

Leider habe ich für diese Seite noch keine weiteren Informationen und Bilder und bitte um Mithilfe

Infos, Bräuche aus ihrer Region hinzufügen